流動性のシフトが米国株式の潜在的な逆風に

本稿では、関税が流動性を枯渇させるかもしれない環境下、豊富な流動性、グローバリゼーション、異例の低金利といった世界金融危機後の追い風が向かい風に変わりつつある状況について、グローバル・インベストメント・ストラテジスト Robert Almeidaの見解をご紹介します。

執筆者

Robert M. Almeida

ポートフォリオ・マネジャー兼グローバル・インベストメント・ストラテジスト

概要

- 流動性の低下はボラティリティを悪化させます。これは、流動性がさらに逼迫した場合に大きく影響を受ける株式銘柄を特定するのに役立つかもしれません。

- 世界金融危機以降、流動性は実体経済よりも金融資産に大きく流入してきました。

- 世界金融危機後の追い風だった豊富な流動性、グローバリゼーション、異例の低金利は、関税が流動性を枯渇させるかもしれない環境下で向かい風に変わりつつあります。

ここ数週間にも見られたように、金融市場でボラティリティが高まると、現金需要の急増や流動性の枯渇を伴うことがたびたびあります。例えば米国株式市場ではこの4月に1日の取引量が過去最高を更新しましたが、その一方で流動性は悪化し、株価は乱高下しました。

取引高と流動性がこれほど乖離するのは異例かもしれませんが、これは流動性が引き締まった場合にどの銘柄が最も影響を受けるかを見極めるのに役立つかもしれません。

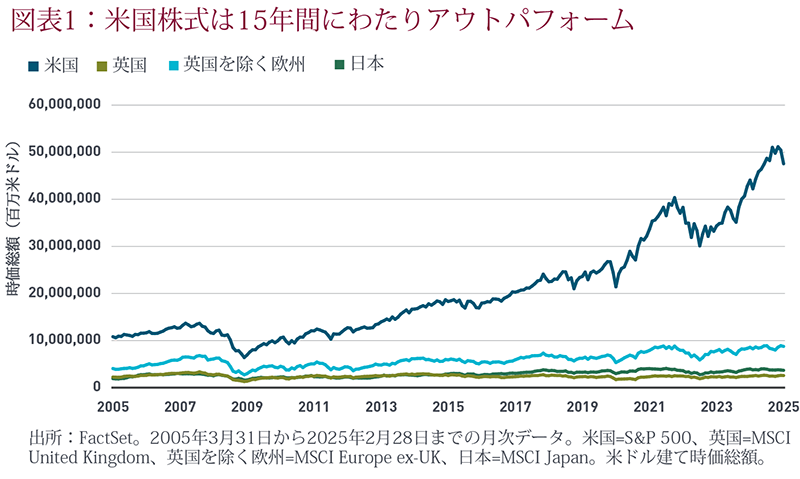

図表1は、世界金融危機以降の米国株式のアウトパフォーマンスを示したものです。優れた収益がパフォーマンスの主な原動力であることが常ですが、他にも要因があったのでしょうか。

2010年代初頭はデフレ懸念の真っただ中にありました。特に米国の政策立案者は、物価の下落と貨幣の流通速度の低下の負のスパイラルを防ぐことに必死に取り組んでいました。解決策は流動性の創出でしたが、問題はどう創出するかでした。流動性を拡大させる方法は、経済成長、もしくは借入れの2つのうちの1つでした。

銀行と家計は緊縮モードにあり、企業は有形固定資産投資をアジアにアウトソースしていたため、経済成長は選択肢とはなりませんでした。そこで米国が選んだのが、量的緩和を通じた債務創出です。借入が支出を促し、インフレを押し上げ、経済を再活性化させることを期待していました。図表2は米国およびその他のM2(マネーサプライで広く使われる指標)の伸びを示しています。ご覧の通り、米国のM2は他を大きく上回る増加を示しています。にもかかわらず、量的緩和は経済成長にはつながりませんでした。銀行が融資せず、消費者が支出せず、企業が投資しなかったために、流動性が実体経済に移転するメカニズムが機能しなかったのです。

図表3は上の2つのデータを合わせたもので、マネーサプライに対する時価総額の比率を示しています。こうして見ると、米国資産のアウトパフォーマンスは特にコロナ禍での景気刺激策以降に顕著であることがわかります。なぜなのでしょうか?

米国株式はデュレーションが長い

テクノロジー企業の割合が高いこともあり、米国企業は世界の他地域よりも優れた成長性を備えていると我々はみています。キャッシュを株主に分配せず事業に再投資するため、それがターミナルバリューの向上や株主還元の低下などの形で具現化されます。債券用語で言えば、米国株式、特に米国の成長株やテクノロジー銘柄は、成熟した低成長企業よりもデュレーションが長いのです。

これは市場流動性の点において重要です。多くの市場参加者は市場流動性を概ね提示価格で証券を取引する能力と考えていますが、貨幣の時間的価値という観点から考える方法もあります。資産の時価総額をデュレーションと比較した流動性ベータで見ると、デュレーションが長ければ長いほど、その証券は流動性が低い、もしくは市場流動性の変化に対して感度が高くなります。図表3はこれを説明するものであり、またここ数週間の米国株式のアンダーパフォームもそれを説明するものです。

なぜこれが将来重要になるかもしれないのでしょうか?

関税は流動性の低下を招く

状況は依然として流動的ですが、税率に関わらず、我々は当面かつてないほどの関税に直面すると想定するのが妥当でしょう。

米国は消費が生産を上回るため、純輸入国として関税の影響を受けることになり、物を作るために商品を輸入する企業だけでなく、家計もその負担を強いられます。この税金は、最終的に程度の差こそあれ、実体経済から資金を奪い、高すぎて持続不可能に見える利益率を脅かすでしょう。

結論

シェイクスピアの『テンペスト』に、「過去は序章に過ぎない」という台詞があります。過去は未来について、正確とまではいかなくても、示唆を与えてくれます。

米国は歴史的に財政赤字を抱えており、過去15年間に米国の政策立案者が創出した膨大な流動性は、デュレーションの長い資産に直接的な影響を与えてきました。

株価を動かすのは常に利益とキャッシュフローです。そして、今世紀の大半において、米国企業はグローバリゼーションと人為的な低金利の追い風の恩恵を最大限に受け、歴史的高水準の収益性をもたらしてきました。しかし、こうした追い風は向かい風に変わりつつあります。関税によって流動性が徐々にまたは急速に吸い上げられれば、米国以外の株式のさらなるアウトパフォームや、パブリック資産のプライベート資産に対するさらなるアウトパフォームを促す追加的な追い風になりうると我々は考えます。

当レポートの中の意見は執筆者個人のものであり、予告なく変更されることがあります。また意見は情報提供のみを目的としたもので、特定証券の購入、勧誘、投資助言を意図したものではありません。予想は将来の成果を保証するものではありません。過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではありません。